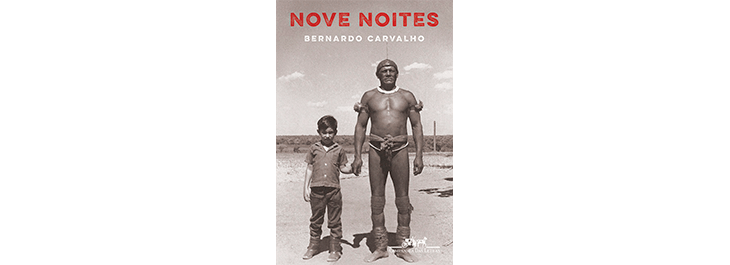

Na noite de 2 de agosto de 1939, um jovem e promissor antropólogo americano, Buell Quain, se matou, aos 27 anos, de forma violenta, enquanto tentava voltar para a civilização, vindo de uma aldeia indígena no interior do Brasil. O caso se tornou um tabu para a antropologia brasileira, foi logo esquecido e permaneceu em grande parte desconhecido do público.Sessenta e dois anos depois, ao tomar conhecimento da história por acaso, num artigo de jornal, o narrador deste livro é levado a investigar de maneira obsessiva e inexplicada as razões do suicídio do antropólogo. Em sua busca obstinada pelas cartas do morto ou pelo testamento de um engenheiro que ficara amigo do antropólogo nos seus últimos meses de vida, o narrador é guiado por razões pessoais que não serão reveladas até o final do romance, mas que dizem respeito à sua experiência de criança na selva, à história e à morte de seu próprio pai.Nove noites narra a descida ao coração das trevas empreendida pelo jovem expoente da antropologia americana, colega de Lévi-Strauss e aluno dileto de Ruth Benedict, às vésperas da Segunda Guerra. A história é contada em dois tempos, na tribo dos índios krahô (interior do sertão brasileiro) e na combinação progressiva entre a busca pelo testamento do engenheiro e a pesquisa que o narrador vai fazendo em arquivos, atrás das cartas do antropólogo e dos que o conheceram na época.

Para escrever o livro, Bernardo Carvalho travou contato com os Krahô, no Estado do Tocantins, e foi aos Estados Unidos em busca de documentos e pessoas que pudessem saber algo sobre o antropólogo. A história de Buell Quain revela as contradições e os desejos de um homem sozinho numa terra estranha, confrontado com os seus próprios limites e com a alteridade mais absoluta, numa narrativa que faz referências aos romances de Joseph Conrad e aos relatos do escritor inglês Bruce Chatwin.

Personagens

* destinatários das sete cartas que Buell Quain escreveu antes do suicídio

- Narrador-2-Manoel Perna: mora em Carolina, sertanejo, engenheiro, amigo dos índios, passa nove noite com Buell ouvindo suas histórias, inclusive a do fotógrafo, a quem escreve seu relato, foi destituído do cargo do posto indígena Manoel da Nóbrega, morre afogado no rio Tocantins.

- Narrador-1-jornalista: pai antropólogo-aviador, considerava o Xingu um inferno, mora em São Paulo, fica obcecado pela história do etnólogo suicida, quer escrever um romance,

- Buell Quain: etnólogo americano, chamado de “Cãmtwtyon” (presente + lesma) pelos índios, teve malária, aos 27 anos se suicida na floresta após se cortar e escrever sete cartas,

- Fannie Dunn Quain: mãe de Buell, médica, tenta comprar o silêncio com filantropia

- *Eric P. Quain: pai de Buell, médico, divorciado da mãe, vive em Seattle,

- Marion Quain Kaiser: irmã de Buell, casada, tem um casal de filhos e vive em Oregon,

- *Charles C. Kaiser: cunhado de Buell, pai dos sobrinhos,

- Raimunda Perna Coelho:

- Heloísa Alberto Torres: diretora do Museu Nacional, responsável pelos americanos no Brasil

- Francisco Perna:

- Velho Diniz: único krahô que conhecia Buell quando menino, pediu o gravador ao narrador,

- Sabino Côjam e Creuza Prumkwyi: os intelectuais da aldeia,

- *Ruth Benedict: orientadora de Buell, publica com a ajuda da mãe de Buell, dois livros sobre Fiji

- Ruth Landes: jovem antropóloga judia de NY, vem ao Brasil para pesquisar os negros e o candomblé baiano, amiga de Buell a quem ele se expressava com mais liberdade.

- Lévi-Strauss: tem pouco contato com Buell, aparentemente

- *Ângelo Sampaio: delegado de polícia de Carolina,

- Alfred Métraux: antropólogo suíço, especialista em LATAM, em viagem ao Brasil conhecer “Cowan”, homem misterioso de ombros largos que se embebeda e fala se sua sífilis.

- Charles Wagley: antropólogo americano, gay, tem um irmão deficiente,

- Bernard Mishkin: antropólogo americano de Columbia que tem fama de rancoroso, caluniador, que diz que Quain é um poeta que se obriga a ter relações homossexuais com negros.

- Professor Pessoa: traduz as cartas de Buell,

- *Thomas Young: reverendo, missionário instalado com a mulher em Taunay,

- William Lipkind: antropólogo de Columbia,

- *Margaret Mead:

- Craviro: deu o nome indígena a Buell,

- Justino Medeiros Aires: comerciante e fazendeiro, um dos “intelectuais”,

- Mundico:

- Zacarias: menino que cantava as canções da aldeia para Buell,

- Luís Balbino: chefe da aldeia, assassinado no massacre um ano depois da morte de Buell,

- João Canuto e Ismael: índios que acompanharam Buell até o local do suicídio,

- Carlos Dias: banqueiro de Carolina

- Balduíno: proprietário da fazenda Serrinha,

- Raimunda: filha de Manoel Perna, vive em Miracema do Tocantins,

- José Maria Teinõ: anfitrião do narrador 1, tem um filho de dez anos,

- Antônia Jàtcaprec: mulher franzina e brava de José Maria,

- Neno Mãhi: filho, foi atropelado,

- Leusipo Pempxà: filho, intimida o narrador

- Afonso Cupõ: pajé enorme,

- Cajari: mulher do pajé,

- Vicente Hintxuatyc: patriarca da aldeia,

- Francelina Wrãmkwyi: mulher de Vicente,

- Gersila Kryjkwyi: índia debochada, diz que o narrador vai esquecê-los,

- *Fotógrafo: vive em NY, tira o retrato inesperado de Buell, é o destinatário das cartas de Manoel Perna

Municípios mencionados

Brasil:

Carolina, Afonso Pena, Cuiabá, Urupuxete, Imperatriz, São Paulo, Rio de Janeiro, Itacajá, Cabeceira Grossa, Miracema,

EUA:

Filadéfia, Bismarck, Nova York,

Viagens:

Fiji, Europa,

Outros:

Barbados, Bridgetown

Tribos indígenas

Trumai, Suyá, Kamayurá, Kayabi, Krahô, Canela, Gavião, Karajás, Nahukwá,

Temáticas

Suicídio, alteridade, incesto, antropologia,